日本の城跡

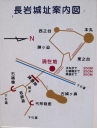

長岩城

略史 源頼朝は平家追討の為、豊後に大友氏、豊前に宇都宮信房を派遣し守護職に任じた。そして信房の弟、重房が野仲郷の領主となり、野仲氏を称して長岩城を築城、本家の宇都宮氏と共に豊前における一大勢力となった。南北朝以後は大内、大友の二大勢力に挟まれ、臨機応変にうまく立ち回ったが、1556年防長を制した毛利氏に与したことから大友義鎮軍に攻められ、長岩城に籠もって抵抗したが内応者が出た為降伏した。大友義鎮は野仲重兼の勇気を称し、所領を安堵すると共に鎮の一字を与えた為、その後は野仲鎮兼と称し、大友軍の武将として豊前平定に奮戦した。朝鮮出兵での咎で、豊臣秀吉に改易された大友氏に替って黒田如水が豊前の太守となり中津城に入った。この地の領主であった宇都宮鎮房は伊予に転封を命じられたが拒否し、野仲氏や土豪と共に城井谷城や長岩城等に籠城した。しかし黒田長政軍の猛攻を受け、一部の内応者も出た為防戦むなしく落城、鎮兼始め一族郎党は自刃し、鎌倉以来の名族は滅亡、城は廃城となった。一方城井谷城に籠城した宇都宮氏は、黒田軍の猛攻を撃退、一旦は政略結婚で和解したが、結局中津城で鎮房は謀殺され、宇都宮氏も滅亡した。 |

遠望 |

|

一之城戸の遠望(山裾) |

少し離れた登城坂 |

途中の石を抱えた樹木 |

一之城戸 |

同 |

同上から |

登城途中の石積 |

同(家臣団の居宅跡か) |

二之城戸 |

付近の三日月塹壕 |

二之城戸平石積 |

付近の石がごろごろしている沢 |

沢の対岸の二之城戸の石積 |

同 |

同と立上り石積 |

沢道を登る |

”古城の鼻” |

更に登る |

迫る岩壁 |

三之城戸 |

同 |

同平石積 |

対岸の巨岩 |

|

東之台へ |

三之城戸平石積 |

同 |

途中から石積櫓のある山 |

同 |

東の台の石積 |

同の平石積 |

同 |

東之台 |

東之台土塁 |

東之台石積 |

同 |

同 |

同 |

同・砲座跡 |

同付近から見た東之台 |

続く石塁と両脇の竪堀 |

同の外側の竪堀 |

同の内側の竪堀 |

続く石塁 |

同の平石積 |

石積上部から |

本丸腰曲輪虎口 |

同を上から |

本丸腰曲輪上に散らばる石塁 |

本丸腰曲輪 |

本丸虎口 |

本丸 |

同 |

|

同虎口石塁 |

本丸石垣跡 |

本丸腰曲輪石塁 |

同 |

西之台へ下りた堀切 |

堀切から見た本丸 |

堀切からの竪堀 |

西之台への尾根 |

尾根を守る石積 |

同 |

一文字土居虎口 |

同 |

付近の細工のある巨石 |

続く石積 |

西之台付近 |

西之台 |

同 |

同・散らばる石塁 |

同の石塁 |

西之台下の堀切 |

同 |

同 |

堀切からの竪堀 |

堀切 |

ロープを伝いに下る |

堀切からの大竪堀 |

大堀切 |

水場 |

同 |

三之城戸付近、陣屋跡へ |

陣屋跡へ対岸の山へ入る |

陣屋跡の石積 |

同虎口 |

同 |

同石積 |

同 |

同 |

尾根の石積(銃眼?) |

反対側尾根の石積(砲座?) |

銃眼のある石積(観光協会より) |

砲座のある石積(観光協会より) |

陣屋跡付近の巨岩 |

城付近の風景 |

同 |

青の洞門付近の耶馬渓 |

耶馬渓 |

|||

|

||||